وهل كانت الدولة الأمنية البوليسية قد اختفت لتعود؟

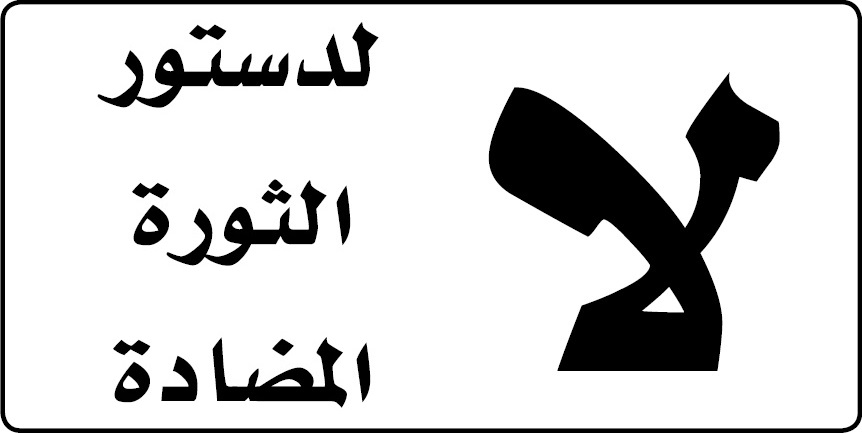

الواقع أن الدولة البوليسية التي تتمثل سماتها الأساسية في أنها نظام للحكم تمارس فيه السيطرة الطبقية من خلال الأجهزة القمعية – أو واحد من أدواتها – هيمنة وسيطرة وتحكماً فظاً على مظاهر حياة الشعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الخ… وخاصة من خلال إدارات الشرطة على تباين اختصاصاتها (أمن دولة أم أمن وطني أم أقسام شرطة)؛ إن هذه الدولة (بمعنى الكلمة الضيق) لم تختف من الناحية الأساسية حتى تعود. لقد توارت نسبياً بعد الضربات التي سددت لها في 28 يناير 2011 وما تلاها، حيث كانت مصر في ذروة الانتفاضة الثورية، والمد الثوري والنضال الجماهيري المكشوف.

ومكنت هيمنة الثورة المضادة على السلطة سواء بجناحها العسكري البيروقراطي أم الإخواني من ترميمها وتعزيزها، وإعادة تشغيلها بكامل طاقاتها مرة أخرى (لم تستخدم 200 طائرة هليكوبتر في حوزة الداخلية ضد المتظاهرين بعد)، متضافرة مع القوات المسلحة التي تلعب دور الشرطي الآن، ومعهما القضاء والجهاز البيروقراطي، وهذا ما يحدث عادة في أوقات احتدام الصراع الطبقي حيث تتعزز وتتماسك قوى القمع في مواجهة قوى الثورة من جانب، وخاصة طلائعها، وفى مواجهة الجناح الآخر الإسلامي من الثورة المضادة، كما يحدث في بلادنا الآن، حيث يتواجه إرهاب الدولة مع الإرهاب الأصولي، والجماعات المسلحة المتطرفة.

لقد استثمرت الدولة البوليسية الأمنية الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو وزخمها الشعبي في محاولة عزل الطلائع عن بقية الشعب واستغلال الفرصة لتصفيتهم، مستفيدة من أوهام الغالبية عن إمكان تكرار ظهور بطل قومي تحرري اشتراكي أو مخلص يحقق أمانيهم التي طرحوها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والدولة البوليسية هي دولة أبوية رعوية بطبيعتها. أدت ثلاث سنوات من الإرهاق وعدم الاستقرار وتدهور مستوى المعيشة، وغياب الأمن وضرورة القضاء على الإرهاب وانعدام الوعي بطبيعة السلطة القائمة مع عوامل جوهرية أخرى، لأوضاع أسهمت في توحش الشرطة بصفة خاصة، فمن ناحية هناك ذلك الثأر الضروري من الثورة الذي يعيد لأفرادها قيمتهم القمعية، واعتبارهم أمام أنفسهم ، وهناك من ناحية أخرى الإرهاب الأصولي الذي أسهم في استشراء وتفاقم – لا إطلاق – عنف الدولة. بهذا المعنى فقد عاد العنف المكشوف والإجراءات القمعية العلنية الفظة مستهدفة السيطرة على كل مظاهر الحياة السياسة، وخاصة بعد إصدار قانون التظاهر في نوفمبر الماضى، وفى إطار مواجهة التظاهرات الإخوانية وعمليات الاغتيال والتفجيرات، وبصفة رئيسية ضد قوى الثورة بتلاوينها المختلفة ومن لعبوا أدواراً متفاوتة فيها. فمن الاتهامات الجنائية بازدراء القضاء، أو الاعتداء على ضباط الشرطة، أو الدعوة للقيام بمظاهرات دون تصريح من جهات الأمن، وإصدار الأحكام الفورية، إلى تسريب مكالمات لبعض النشطاء، وصولا إلى مداهمة بعض المقار بدون إذن من الجهات المختصة، إلى القبض التنكيلي، والحملات التفتيشية على المقاهي، وعمليات الاستيقاف في كمائن، وممارسة العنف المنهجي في أقسام الشرطة، والأخطر إطلاق النار على المتظاهرين دون إتباع لقواعد التدرج المعروفة بهدف التنكيل، ومثال ذلك ما حدث مع بعض القوى الثورية يوم 25 يناير الماضى.

ومع عودة تقنيات السيطرة على “رعاع الثورة“، عاد عملاء أجهزة الأمن الاستفزازيون المنظمون لتعزيز عمليات القمع سواء كانوا بلطجية أم مواطنين شرفاء، أم فرق التحرش الجنسي. إن الهستيريا شبه الجماعية لقطاعات شعبية، أضف إلى ذلك أجهزة الدولة القمعية، ومؤسساتها الدينية، والإعلامية تلعب دور الغطاء لهذا التوحش البوليسي الفظ. لا تعرف تلك النظم كيف تنظر لجذور المشكلات، وتعتقد أن حلها يتأتى بتشريعات أشد قمعاً وتوسيع نطاق ما يسمى التجريم بالأوصاف، وتعزيز الشرطة بأسلحة جديدة، وبناء سجون جديدة. وجريمة الدولة هي مخالفة القانون من قبل الدولة نفسها بتجاهل مبادئها وهدر شرعيتها الخاصة. والحقيقة أنه عندما تسود الشرطة لا يبقى هناك قضاء، ولا قانون، ولا إعلام، ولا حتى مؤسسة دينية مستقلة.

لا حقوق إنسان حينما تتعلق المسألة بالأمن القومي، هكذا فهم أحد وكلاء وزارة الداخلية ما نسب خطأ لأحد وزراء بريطانيا. ولكن هناك أيضا ما قاله مخلص الشعب الجديد في أحد التسريبات التي لم ينفها أحد: “شباب الثورة يعرف الآن أنه لن يحاكم ضابط شرطة“.

لقد حدث أمر مماثل في الولايات المتحدة في أعقاب تدمير برجي مركز التجارة العالمي بعد الحادي عشر من سبتمبر، الفارق الهام عدم وجود وضع ثوري، الأمر الذي استدعى أن يبرز دور الشرطة إلى المقدمة، ولطالما احتجت القوى التقدمية على عنف الشرطة قبل تلك الأحداث الإرهابية، أما بعدها وتحت ثقل الدعاية القومية المكثفة ضد الإرهاب فقد قدم رجال الشرطة على أنهم من يفتدون الوطن بذواتهم مدافعين عن الحضارة الغربية. وقد كان من العسير على بعض المنظمات الليبرالية والراديكالية أن تقوم بما نذرت نفسها لأن تقوم به وهو مراقبة الشرطة في أداءها في تلك الظروف.

إن دور الشرطة في مجتمعنا هو حماية النظام الرأسمالي والملكية والنظام الاجتماعي الذي يستند إليهما، وللحفاظ على السيطرة الطبقية تأتى أولوية الأمن السياسي ودوره القمعي. وأيا ما كانت أهمية الاحترافية والمهنية (تحدث كثير من الكتاب عن نقص الاحترافية خاصة بالنظر إلى عدد القتلى على مدى الشهور السبعة الأخيرة) التي يتحدث عنها البعض فهذه مسألة ثانوية إذ الأساس هو مضمون عملها الطبقي وموضعها في البنية الاجتماعية. ولنلاحظ كيف يرتبط جهاز الشرطة ورجاله برأس المال (والأعداء الحقيقيون دائماً على اليسار). وإذا كان يمكن أن نقول أنه ما من شرطي جيد وشرطي رديء فكلهم – بغض النظر عن سماتهم وأخلاقهم وطيبتهم – سواء حين يتعلق الأمر بحماية النظام الرأسمالي، ولا يستثنى من ذلك الكادح الفقير مادام يقوم بدوره كأداة قمع. ونؤكد أن سمات الأفراد لا وزن لها جانب السمات المؤسسية فهؤلاء سيقمعون، ويقتلون، ويعذبون كلما دعت ضرورة النظام ذلك. ومن هنا فإن الحوار مع الشرطة من شباب الثورة مثلما فعل منتسبي تمرد لا يفعل غير التعمية والتعتيم على دورها لأن وجودها كشرطة مرتبط مباشرة بصيانة الدولة وعلاقات الملكية الرأسمالية.

أما مهمتها المباشرة الآن فهي هزيمة الإرهاب الأصولي من ناحية، وإسهامها في خطة الدولة في تصفية قوى الثورة مادياً وتشريعياً وقضائياً وإعلامياً من ناحية أخرى، وهو ما شرعت فيه بالفعل اعتباراً من أغسطس الماضى وبصفة أخص بعد إصدار قانون التظاهر. وقد بان ذلك بأجلى معانيه فيما حدث لقوى الثورة التي تظاهرت مستقلة في 25 يناير الماضى.

كما أن الوزارة الببلاوية تدرس مشروعاً للداخلية يناهض الإرهاب ويقضى على منافذ التعبير الإلكترونية بإخضاعها للرقابة والتجريم والعقاب بتوسيع مفهوم الإرهاب بشكل يتجاوز الدعوة للعنف حيث يدخل في نطاقه التعبير عن الرأي أو الدعوة لاتخاذ موقف.

لقد طرحت مشروعات حول ما يسمى بهيكلة الداخلية انتهت إلى اقتراح الوزارة التخلي عن إدارة الحج! ومن المؤكد أنه من ناحية المبدأ لن تقوم الداخلية بهيكلة ذاتها بما يخالف وظيفتها ومضمونها الطبقي. كما أن سلطة الثورة المضادة لن تكرهها على ذلك ولا مصلحة لها فيه. وقد روج هذا الوهم – وهم الهيكلة – اشتراكيون وليبراليون وغيرهم. يختلف الأمر في سياق ثورة اشتراكية حيث تتجه إلى اقتلاع الشرطة لتستبدلها بالشعب المسلح، أي الميليشيا التي تقوم بمهام الشرطة غير المنفصلة عن الشعب، والتي لا تقف فوقه. ولابد من ممكنات وسيطة، وهذه الممكنات تتطلب القدرة على فرضها أشكال من الإصلاح والرقابة الاجتماعية المتعددة المستويات على إدارات الشرطة ودوائرها. ولكن هذا مستبعد الحدوث إلا في إطار تغييرات اجتماعية وسياسية أوسع. وكيفما كان الأمر وهو ما ينبغي أن نتأمله ونفكر فيه ونتحاور حوله، فلابد من التشهير المنتظم بكل الأعمال التي تنتهك فيها الشرطة القانون بكل الوسائل والأدوات وفى كل المنابر الممكنة، ويبقى الشعب هو المخاطب الأساسي.

ويجب أن ندرك أننا لم نعد في ذروة الانتفاض الثوري وإنما في أدنى جزر، ونشهد التفافاً جماهيرياً حول سلطة الثورة المضادة، مهما كانت عرضيته ووقتيته، مما يفقد الثورة ظهيرها الجماهيري لأسباب ألمحنا إليها وليس هنا مجال تفصيلها. الأمر الذي يدعونا إلى النظر في تكتيكاتنا أي أشكال حركتنا وتنظيمنا في الفترة المقبلة، على أن نتفادى أي معارك لا تتناسب مع قوانا ولامع موازين القوى الراهنة، ولا ميول واتجاهات المزاج الجماهيري، فكما قيل عشرات المرات الشعب لا يتعلم من الكتب، وإنما من ممارسته وخبرته الخاصة. وتبقى مهمة الحفاظ على قوى الثورة من الضربات البوليسية هي المهمة الجوهرية فقد يكون فاصل من معركة قد انتهى، أما الحرب ذاتها فلم تنته بعد.

مناقشة

لا توجد تعليقات حتى الآن.